土曜14時半コアの矢野聖子です。前回は義村学長による「華品毒のある表現」の授業でした。

現代詩を華品毒のいずれかの表現で読む、という難しい課題でしたが、

義村学長の講義は

「読み手が方向性を決めて読み、聞き手であるクラスメートが受けた印象と一致するか」を検証する大変面白いものでした。

もちろん一致することが大切なのですが、さらに難しいのは、一致したとしてもナレーションとして成立していなくてはならないということ。

また、華品毒それぞれの中にも多様な方法があるということ。

これには相当な研究と練習が必要だと痛感したのです。

ただ、行きには不安を抱えて向かった私も、「華品毒の定義と具体例」をわかりやすく示していただいたことで、

今後、研究練習を積むうえですべきこと、大切にすることを明確にし持ち帰ることができました。

ところで、

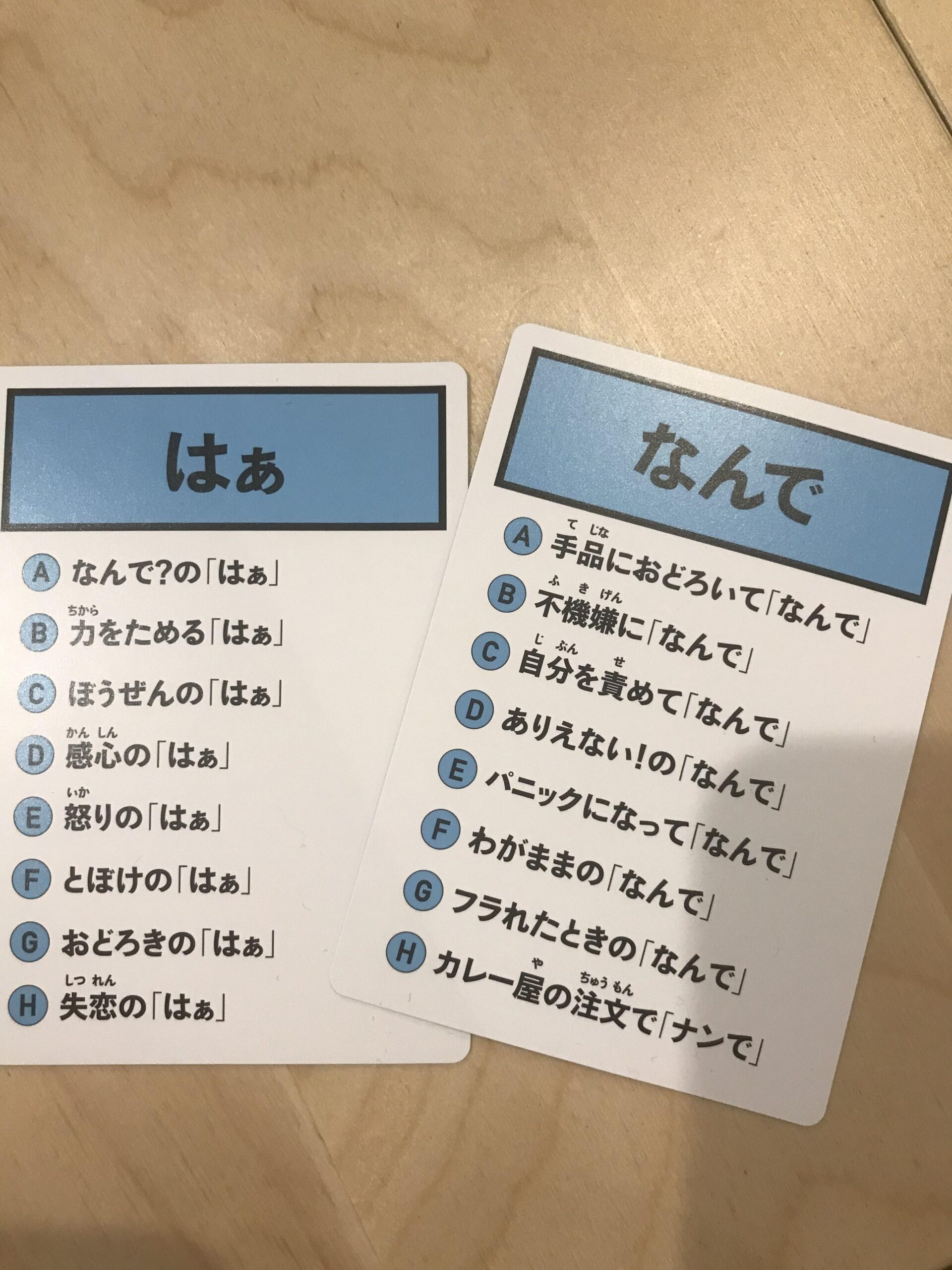

翌日、娘にせがまれて買ったカードゲームがなんと偶然にも「はぁって言うゲーム」!

「はぁ」とか「なんで」など、表現の仕方によっては違う意味で伝わる一言をプレイヤーが表現し、他のメンバーが意味を当てるというゲームです。

こ、これって。。。。と、もう前日の授業のことで頭がいっぱいになりながらも、学長の「もっと思い切った大きな表現を!」という言葉を思い出し、全力で「カレー屋の注文で”ナンで”」という「なんで」を表現した私でした。。。

いやいや、私にはゲームなどやっている時間はないのです。

研究、練習あるのみ!!!

義村学長、ありがとうございました。